《自然》杂志刊登 中国中化科学家最新研究成果改写植物生殖发育理论 |

| 时间:2025-04-09 来源:先正达集团中国 视力保护色: |

|

4月3日,中国中化旗下先正达集团北京创新中心科学家领衔,系统内多个单位参与的研究论文《向日葵单倍体孤雌生殖》,正式发布于《自然》(Nature)杂志。该论文首次阐述向日葵的单倍体卵细胞孤雌生殖现象,研究成果应用将使向日葵品种选育时间缩短50%。 向日葵是全球第四大油料作物,2024年全球种植面积达2400万公顷、市场规模预计为405.9亿美元,预计到2029年将达到470.8亿美元。向日葵油品质优良,其中不饱和脂肪酸含量高达88%,被誉为“保健植物油”。 在传统育种体系中,选育一颗向日葵优质良种,需要5至6年时间。中国中化科学家这一最新研究成果有望助力向日葵自交系选育缩短至3年,几乎比传统育种缩短一半时间。而且,新发现丰富了植物生殖发育理论,填补了卵细胞孤雌生殖发育研究中的空白,更为发育生物学后续研究开辟了全新的视角与方向,将有力推动发育生物学理论的新进展。

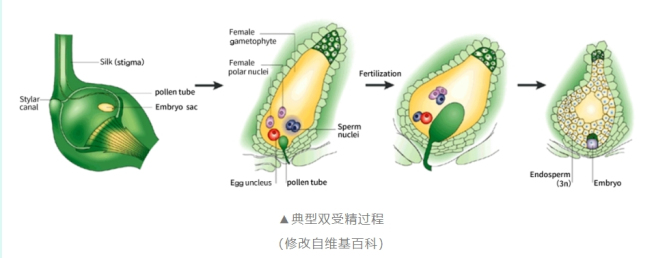

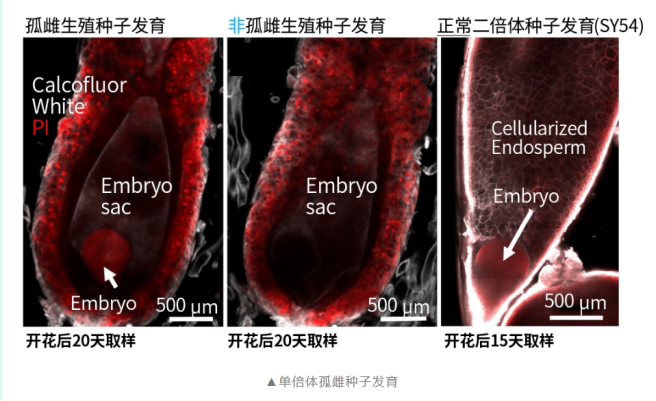

孤雌生殖也称单性生殖,即卵细胞不经过受精也能发育成正常的单倍型新个体。传统理论认为,被子植物(具有果实包裹种子等核心特征的植物类群)必须通过精卵结合(形成胚胎)和精细胞与中央细胞结合(形成胚乳)完成繁殖(即,结出种子)。该研究首次证实,在特定遗传背景下,向日葵卵细胞可绕过受精直接启动胚胎发育,且无须胚乳支持(实验中未观察到胚乳自主发育)——这一发现突破了学界对植物生殖的认知框架。

《自然》评审人高度评价这项研究的科学价值:“这是单倍体技术领域近十年来最具原创性的发现,为解析植物生殖‘开关’机制提供了关键材料。” 2016年,研究团队试图用脂肪酸类化合物处理向日葵花粉和玉米花粉诱导向日葵远缘杂交,却在对照实验中发现细胞质雄性不育系向日葵未经授粉竟结出种子。这个“异常信号”让团队激动不已,因为传统双受精理论无法解释这一现象。 为验证猜想,研究团队展开了一场“自我否定”的科研马拉松。他们尝试用菠菜、水稻甚至灭活花粉处理花朵,实验过程中套袋隔离了上千朵花,每天凌晨五点赶在开花前人工去雄,团队成员曾花粉过敏到需要穿戴防护装备“全副武装”。最终,研究团队通过严格隔绝授粉的实验设计证实,部分向日葵品系具备“卵细胞自主发育成单倍体种子”的能力。

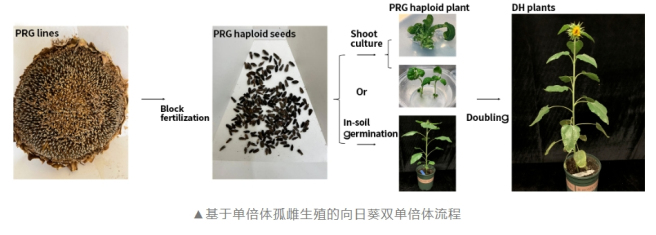

经过全球多地重复试验和显微胚胎学验证,先正达科学家筛选出10个具有稳定孤雌生殖能力的向日葵自交系。数据显示,这些品系在无授粉条件下可以诱导产生单倍体种子,且经染色体加倍后可育。经过长达9年的不懈努力,先正达集团科学家终于在这一关键方向上取得重要突破。 此前,《自然》仅发表过3篇单倍体技术相关论文,且集中于玉米、小麦等主粮作物。作为全球第四大油料作物,向日葵的首个孤雌生殖模型,其理论突破更具产业指向性。 双单倍体技术引领育种革命 传统向日葵育种需5至6年时间,而该研究成果有望将向日葵自交系选育缩短至3年。传统杂交育种需经多代自交纯合,而孤雌生殖产生的双单倍体(DH)植株可实现“一步纯合”,直接固定优良性状。 目前,先正达集团科研团队已构建完整技术链条:从诱导单倍体种子、优化萌发技术到染色体加倍方案,初步实现DH植株规模化生产。

近年来,中国中化在育种技术上相继取得重大突破,充分彰显了助力农业高质量发展的决心与担当。此前,先正达集团中国首席科学谢旗团队与8家国内科研单位的学者们协同攻关,首次发现了一个重要的耐盐碱调控基因AT1。通过对该基因的操纵,可以显著提高多种作物的盐碱耐受性。 大田实验证明,该基因可有效提升高粱、水稻、小麦、玉米和谷子等作物在盐碱地的产量,在改良盐碱地综合利用中具有重大应用前景。相关成果已于2023年3月24日发表在国际高水平学术期刊《科学》(Science)杂志上。 未来,中国中化将进一步推进育种技术攻关工作,持续推动科研成果产业化转化,为我国种业发展添砖加瓦。 |

建议(1024*768) IE7.0以上浏览器浏览本站

建议(1024*768) IE7.0以上浏览器浏览本站